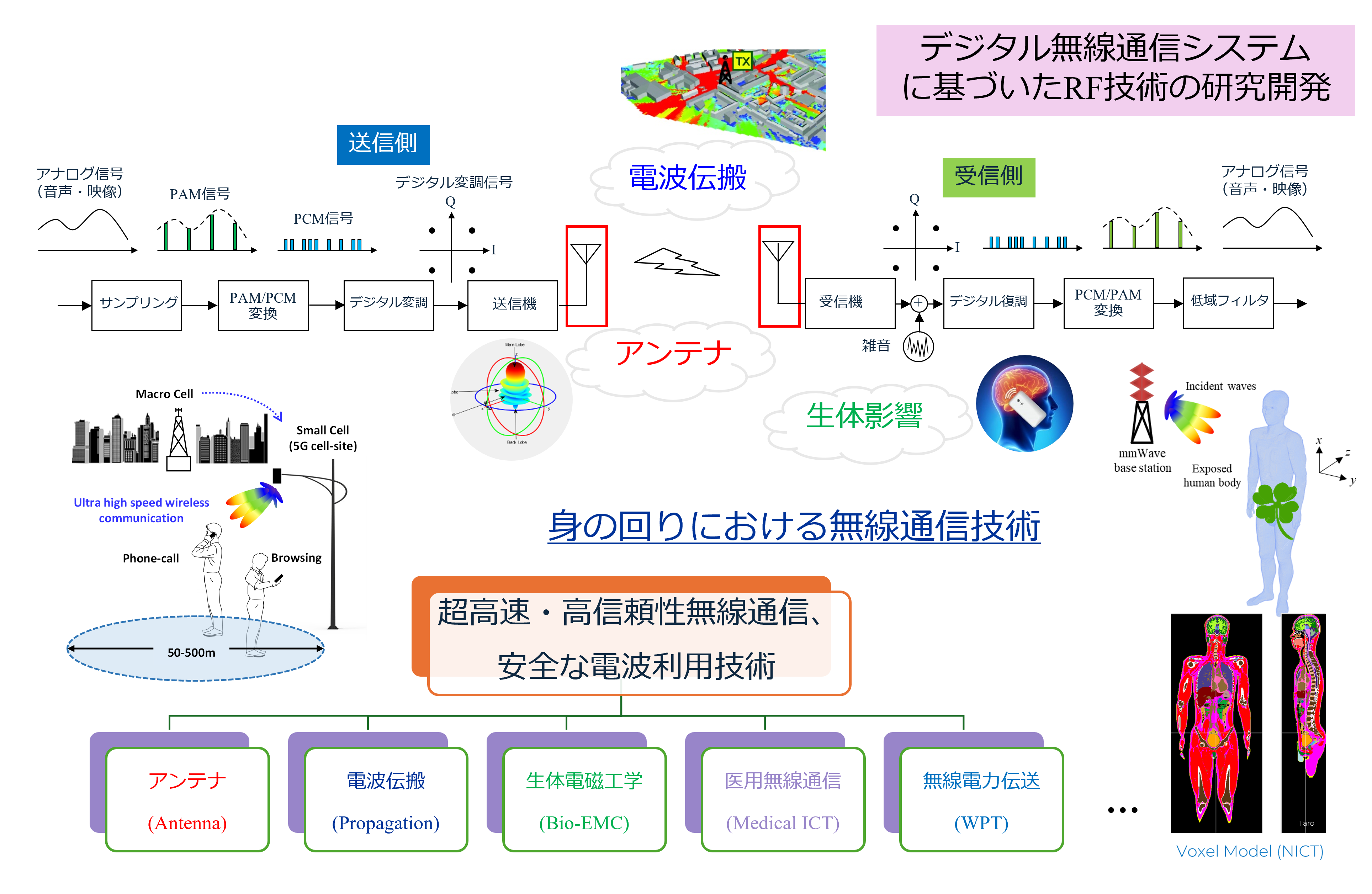

研究課題 (Research Topics)

次世代の無線IoT社会では、ビッグデータ分析技術などにより様々な社会サービスを提供するため、超高速・高信頼性・大容量の無線通信の実現が必要になっています。 携帯電話等の普及と共に、6GHz以下の周波数帯は過密状態にあるため、広帯域である準ミリ・ミリ波、テラヘルツ波帯の新たな電波利用が重要な課題となっています。 一方、電磁波の人体ばく露量評価と無線機器の放射規格に対する適合性評価などの課題があります。 本研究室では、次世代の無線通信を支える基盤技術を検討し、「超高速・高信頼性通信」と「安全・安全な電波利用」が両立することを目指しています。

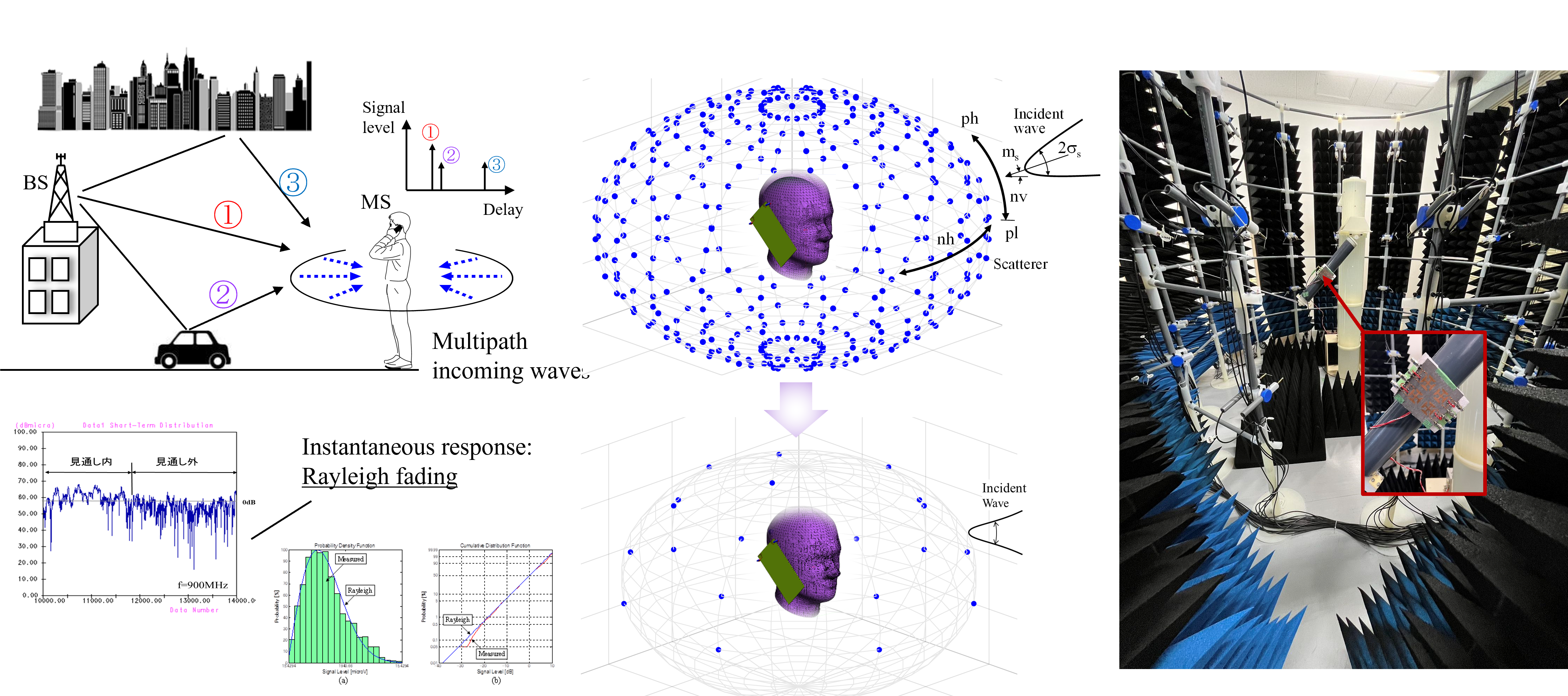

MIMO-OTAとフェージングエミュレータに関する研究

携帯電話などの次世代無線端末に搭載されるMIMO(Multiple-Input Multiple-Output)アレーアンテナシステムの評価技術(Over-the-Air Testing)について研究開発を行っている。

システム化された端末アンテナの評価は、アンテナ単体の放射パターンやインピーダンス特性とは異なり、アンテナと伝搬特性から伝送特性(チャネル応答)を取得し、固有値や伝送容量が評価される点が特徴である。

MIMO-OTA測定の手法は大きく分けて、電波反射箱法と、端末周囲に仮想散乱体を配置してフェージング波を生成するフェージングエミュレータ法がある。

本研究室では富山大学と共同でフェージングエミュレータの研究開発を継続的に行い、ウェアラブルデバイスや車載アンテナの開発に資するOTA測定技術を提案している。

共同研究機関:富山大

電波ばく露安全性に関する研究(総務省委託研究)

携帯電話等の普及とともに,ミリ波(MMW: Millimeter Wave)帯電波の導入が予定されている。

一方、人体近傍に使用されているミリ波無線デバイスの拡大利用に従って,一般環境でのミリ波電磁界(EMF: Electromagnetic Field)による健康影響に対する懸念が高まっており、ミリ波帯電波ばく露による人体安全性について詳細な検討が求められている。

本研究では、皮膚組織を対象としてミリ波帯電波ばく露の及ぼす生体影響について調査し、ミリ波帯の電波ばく露の安全性に関する国際ガイドラインのエビデンスとなり得る知見を取得することを目的とする。

共同研究機関:北大(代表)、電通大、愛知学院大、久留米大(分担)

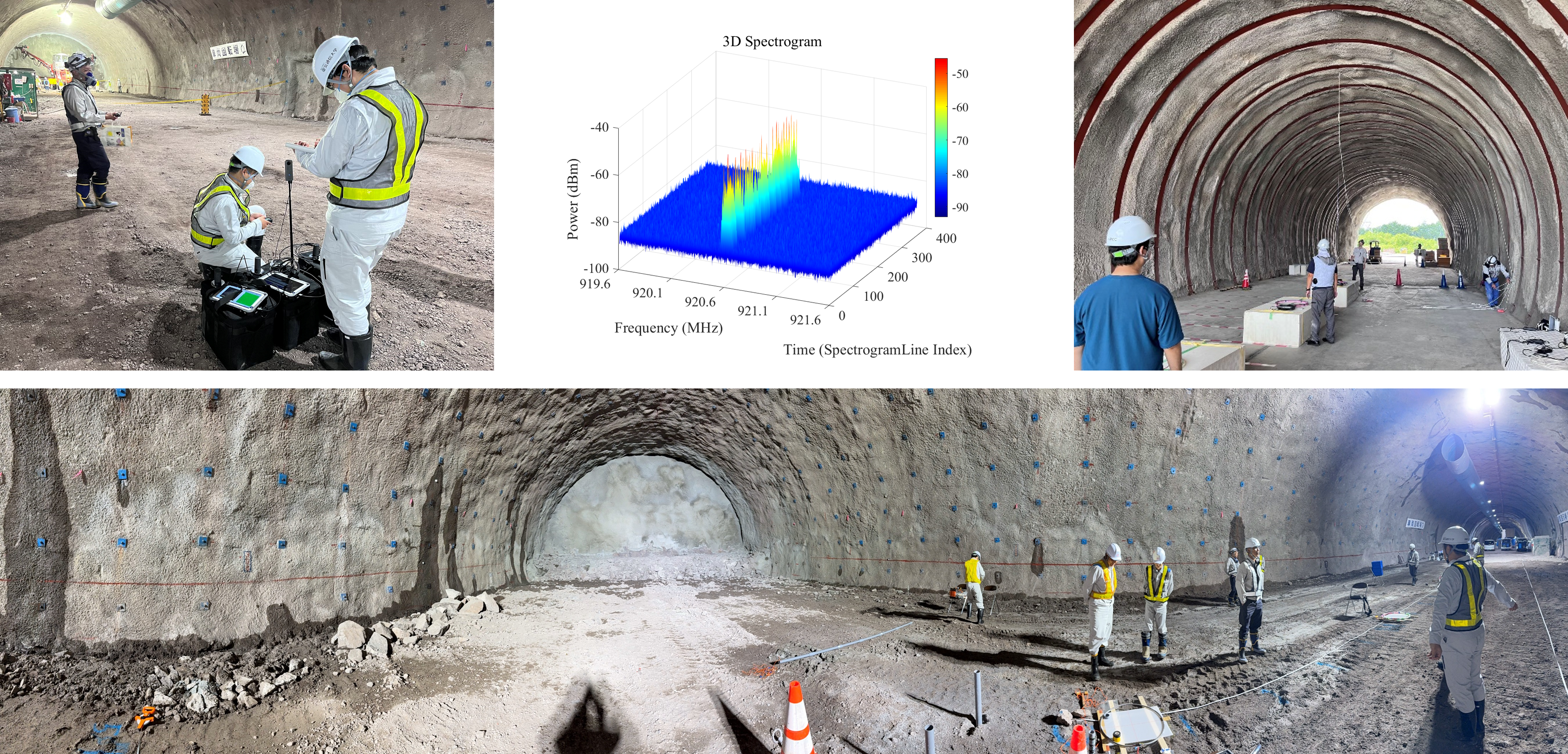

トンネル発破の⾃動化・無⼈化に関する研究(SIP委託研究):

無線電子雷管システムの無線環境把握・解析・信頼性向上・通信方式の研究開発では、トンネル発破の省人化・無人化に向けたキーテクノロジとなる無線電子雷管の開発において、無線を利用することによる課題である信頼性向上を目指して、無線の電波伝搬状況や無線環境の把握技術の確立を行い、システム全体の信頼性に寄与する技術開発を行う。

共同研究機関:電通大藤井研、李研(代表)、日油、施工総研、前田建設、大成建設、熊谷組(分担)

共同研究機関 (Joint Research Groups)

- 電気通信大学 先端ワイヤレス・コミュニケーション研究センター (AWCC, UEC, Japan)

- 富山大学 本田研究室 (Communication System Lab, University of Toyama, Japan)

- 国立研究開発法人情報通信研究機構 電磁波研究所電磁環境研究室 (EMC Lab, NICT, Japan)

- 名古屋工業大学 平田・小寺研究室 (Hirata & Kodera Lab, NiTech, Japan)

- 北海道大学 日景研究室 (Wireless Technology and EMC Research Lab, Hokkaido University, Japan)

- フランス・レンヌ大学 生体電磁研究室 (Bioelectromagnetics Lab, University of Rennes, France)

- デンマーク・オールボー大学 アンテナ研究室 (Antenna Lab, Aalborg University, Denmark)